En la Plaza de la Soledad existe un proyecto que acompaña las poblaciones callejeras desde un modelo no asistencialista.

Benito Azcano jamás pensó en dedicarse a esto. Hasta hace unas décadas, era él quien padecía los estragos de la toxicodependencia.

—Marihuana, peyote, hongos, LSD, pastillas, alcohol, jarabes de codeína, opiáceos; todo lo que se podía comer uno —recuerda—. Llegó un momento en el que el consumo se volvió muy agresivo.

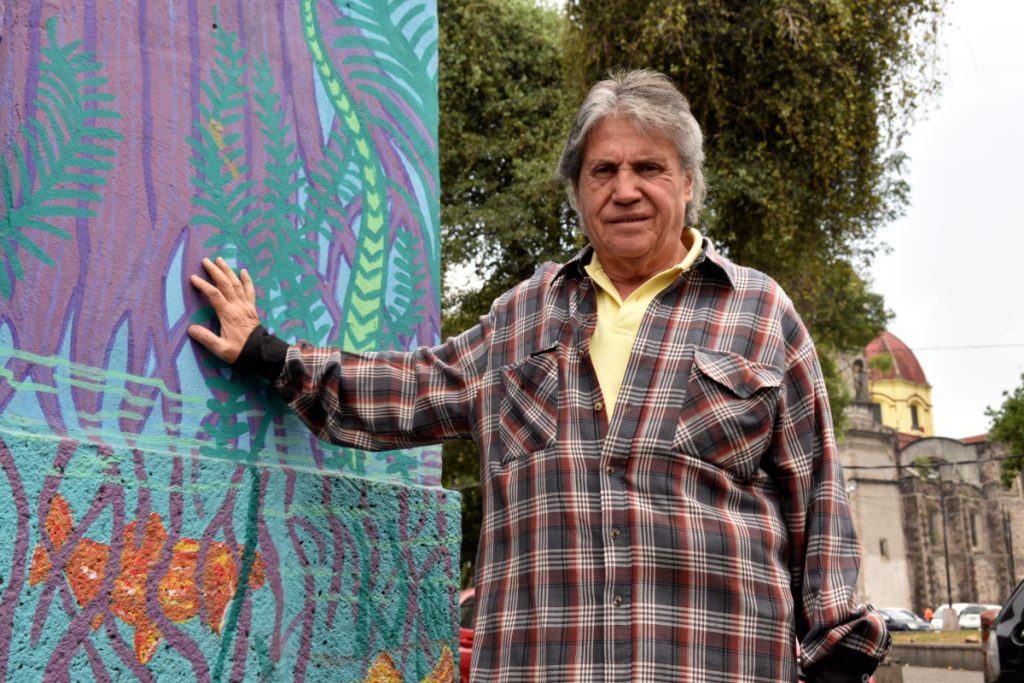

Logró rehabilitarse a finales de los 80, luego de años de vivir intoxicado. Lo hizo gracias a la ayuda de Joaquín del Bosque Cortázar, un psicoterapeuta que conoció en aquellos años. En el 2000, a raíz de la iniciativa del sacerdote Ignacio Montes Biosca, Nacho, Joaquín del Bosque creó La Carpa: una organización que buscaba acompañar a las personas que sobrevivían en la calle y en las adicciones alrededor de la Plaza de La Soledad. Con el tiempo del Bosque se convirtió en el director de Hogar Integral de la Juventud y, luego de colaborar en distintos centros de rehabilitación, Benito se integró a La Carpa en 2004; hoy es su coordinador.

—Se llama La Carpa porque, originalmente, eso era: una carpa tendida en el atrio de la Iglesia de la Santa Cruz y la Soledad. Funcionaba como un café móvil con un centro de diagnóstico para conocer las necesidades de la población de calle.

De aquella carpa queda poco más que el nombre. Azcano habla hoy desde la esquina de Limón y San Simón, donde convergen cuatro rumbos: el barrio de La Merced, la colonia Morelos, el barrio de Candelaria de los Patos y el Centro Histórico. Estamos dentro de su oficina, en el último piso de un edificio pequeño decorado con dos murales: un pájaro al que le brotan manos, una ciudad de aves construida sobre los árboles.

Desde la ventana se atisba la plaza que, en estos momentos, hace honor a su nombre. El poco ruido proviene del bullicio de los camiones que parten hacia Chiapas y de una bocina en los jardines en la que truena una salsa de Frankie Ruiz. En las orillas del atrio, descansando contra las paredes cubiertas de grafitis o desperdigados en varios campamentos, hay quienes se fuman un toque, mujeres que le entran a la mona, otros más beben aguardiente de una botella de plástico.

También lee:

Cualquiera de estas personas puede ir a La Carpa a bañarse, lavar ropa, comprar un café, todo por un precio muy reducido.

—Cinco pesos por 20 minutos de agua caliente —enfatiza Azcano—. Aquí no regalamos: todo cuesta, todo se cobra. Creemos que todas las personas tenemos la capacidad para ser autogestivas e independientes: “Si tienes pa’ la droga, pues ponle pa’ tu café”.

“En cualquier otro lugar nos cobran 30 pesos por una regadera. Aquí sólo cinco, comenta María del Rosario, maestra guanajuatense quien migró a la capital para intentar solucionar un problema con su pensión. Ahora vive en la intemperie.

El centro de servicios de La Carpa funciona sólo como un gancho. Permite que la población callejera se acerque y comience a tejer una relación distinta con otras personas y con su propio círculo. La idea es procurar un espacio de cuidado ante el consumo problemático de sustancias y la violencia de las calles.

“Por un rato nos olvidamos del mundo de afuera”, dice Luis, quien frecuenta La Carpa desde hace una década.

Parece sencillo. Pero, históricamente, la Plaza de la Soledad ha sido asociada con una marginalidad extrema y un estigma difícil de borrar. En 1869, por ejemplo, el periodista Ignacio Manuel Altamirano escribió: “Desde que se atraviesa el puente de La Soledad de la Santa Cruz queda uno en aquel laberinto de callejuelas sucias e infectas (…) se ha entrado en la región de la fiebre y el hambre.” Hoy, muchos no piensan distinto.

—Lo que he aprendido aquí es a frustrarme —reconoce Benito Azcano, luego de 19 años de coordinar las actividades de La Carpa—. En estas comunidades existen pactos: “Aquí en La Soledad es hasta la muerte”, se dicen entre sí. Sabemos de gente que quiso rehabilitarse, pero, cuando regresaban a la plaza, los golpeaban por haber roto ese pacto. Hay un campamento, aquí al lado, que hasta parece que nos refriega en la cara nuestro fracaso.

Trata de no engancharse. Confía en que La Carpa atesora no sólo algunas victorias sino, sobre todo, una metodología cada vez más precisa. Insiste en que, de ser replicada, podría generar un cambio en las vidas de quienes habitan en las calles de la Ciudad de México.

Los olvidados

“Con la pandemia se produjo una situación muy difícil. Llegué al grado de estar en situación de calle y sin trabajo”, cuenta Jesús Silverio, usuario de La Carpa. “Entonces oí, con unos compañeros, que había un lugar donde le ayudaban a uno en algunas cositas”.

Según el último conteo realizado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (Sibiso), en noviembre de 2021 se registraron 973 personas que duermen en las calles de la capital. Aunque esta misma dependencia reconoce que el número es inexacto debido a los hábitos nómadas de esta población.

De acuerdo con la encuesta sobre discriminación 2021 del Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), quienes viven en la calle se ubican en el lugar número 13 entre los grupos sociales más excluidos. Si bien la Constitución Política de la Ciudad de México considera a las personas en situación de calle como grupo de atención prioritaria, la marginación social y las iniciativas poco efectivas por parte del gobierno les han impedido ejercer plenamente sus derechos.

—Este discurso de que “por el bien de todos, los pobres primero”, aquí en México y con los de la calle, es nulo —se queja Azcano—. No quieren ni siquiera oír. Aquí se ha sentado gente de este gobierno. Te tratan muy bien, pero a la hora de la hora no han hecho nada. No tienen metodología.

El principal programa que atiende a la población de calle en la Ciudad de México es el Programa de Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras (Paipic), que ejecuta la Sibiso. Consiste en cubrir sus necesidades básicas, así como en canalizarlos a los Centros de Asistencia e Integración (Cais), albergues públicos. Sin embargo, el presupuesto destinado a este programa se ha reducido: más de 80 millones de pesos en 2018; menos de 15 millones para 2019, y, desde 2020, ni siquiera le han asignado una partida presupuestal, según documentó el diario Reporte Índigo.

“En esos lugares llegas y te ven como un bicho raro”, se queja Luis, uno de los usuarios.

Michelle Guerra Sastré y Juan Carlos Arjona Estévez –docentes en la Universidad Iberoamericana y especialistas en derechos humanos–, definen al Paipic como un programa con recursos muy limitados que necesita muchas mejoras para transformar los Cais en espacios dignos. Se trata, insisten, de una política “de corte asistencial”.

Los albergues de la Sibiso acumulan quejas por violaciones a los derechos humanos: es la segunda dependencia con más quejas por presuntos actos de violencia contra población callejera en la capital, después de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

—Pregúntale a la gente por qué no quiere ir a los albergues —dice Benito—. Te van a decir que están peor que la calle.

El modelo ECO2 en la Plaza de la Soledad

“Asistencialismo”: la práctica de ofrecer servicios para cubrir algunas necesidades básicas de comunidades en situación crítica sin cambiar las condiciones que las llevaron allí. El personal de La Carpa insiste en que ese es el enfoque que prevalece en muchas de las instituciones y organizaciones que trabajan con personas callejeras.

En comparación, La Carpa intenta construir algo distinto. Benito insiste en que su trabajo no busca, directamente, eliminar el consumo de sustancias. En cambio, buscan trabajar con el sufrimiento social que empuja a las personas al consumo problemático de las mismas.

—Hemos apostado a que nuestro trabajo debe ser sistematizado y evaluado —sentencia Benito—. Las intervenciones de buena voluntad nunca han servido para nada. Cuando tienes la capacidad de observar las necesidades y hacer un plan diagnóstico, obtienes un mejor resultado. Tanto, que nosotros estamos aquí: hemos permanecido cuando otras instituciones ya desaparecieron.

La Carpa basa su trabajo en un modelo llamado “Epistemología de la complejidad ética y comunitaria”: ECO2. Fue desarrollado por los psicoanalistas Efrem Milanese y Brigitte Laffay, en colaboración con el sociólogo Roberto Merlo, a finales del siglo XX. El modelo intenta detectar, en las relaciones que se tejen en las familias o en los barrios, situaciones de “sufrimiento social”. A partir de ahí es que se diseña la manera en que un colectivo puede, o no, intervenir.

También te interesa leer:

—Aprendes a convivir con las personas que vienen —cuenta Sarahí Gilbert, coordinadora del equipo operativo de La Carpa—. De repente, te dicen: “Toma, te traje esto” y te dan un regalo. Empiezas a hacer clic con ciertas personas. Y ahí es cuando puedes ayudarlos a salir adelante.

–Luego, personas con las que podrías decir: “Yo no daba un peso por este chavo” —bromea Martín Colín, encargado de recibir a los usuarios a La Carpa—…al rato ya lo ves cambiado, ves que ya no se droga, que anda vendiendo cosas, que ya no duerme en la calle. Esas cosas te hacen sentir que el trabajo vale la pena.

—Este chavo, por ejemplo —agrega Benito señalando la foto de un joven que toca la guitarra en el atrio de la iglesia—. Se fue a la calle porque le confesó a su padre su homosexualidad. Ahora es un pandillero de locura. No tener la idea del amor, eso es lo que los excluye.

El modelo ECO2 no intenta generar cambios directamente en los individuos; busca, en cambio, modificar la forma en que la comunidad se relaciona, con la intención de generar nociones de apoyo mutuo y de cuidado para disminuir conductas de riesgo. El objetivo es que, poco a poco, la misma población excluida pueda encontrar un lugar y un reconocimiento de los otros, además de un ejercicio de sus derechos.

—¿Cómo le vas a decir a alguien que deje de beber si ni siquiera sabes por qué bebe? —pregunta Benito—. Es mucho más atinado trabajar con las raíces que con los síntomas. Nuestra hipótesis es que las personas pueden salir de la exclusión y la pobreza con sus propios recursos en la comunidad. La intervención que hacemos se limita a generar una vinculación con ellos.

La Carpa se concibe como un puente entre la exclusión y la reinserción, entre la comunidad callejera y el resto.

“Mucha gente solamente piensa: ‘mugroso, sucio, drogadicto’… Pero no saben por qué esa persona está en el alcoholismo o las drogas. Si se acercaran a escuchar su versión, su perspectiva cambiaría”, comenta Luis.

La cábula cordial

A Ramón Ramírez le dicen El Japonés. Es un exboxeador de 66 años, canoso, pero bien conservado, con un bigote ranchero que brota de su rostro moreno. El terremoto de 1985 mató a sus padres, cuenta. Desde entonces se volvió solitario y callejero.

—Mi mamá me parió solo, y cuando me vaya de este mundo me voy a ir solo, no me voy a llevar a nadie —sentencia.

—¿Qué haces aquí en La Carpa?

—Me arrimo aquí porque es bonito darse un baño. Si hasta los animales se bañan ¿por qué nosotros no?

A Óscar Huerta le han apodado El Ruedas Mágicas y La Avalancha Diabólica. Hasta hace unos años se desplazaba en una patineta, pues sus piernas no cuentan con fuerza motriz debido a un accidente que tuvo cuando niño y a las múltiples veces que lo han atropellado. Nació en la calle de Tenochtitlán, en Tepito. Se escapó de casa a los 10 años, luego de sufrir violencia familiar.

—Toda mi vida he estado en la calle. Vendo dulces, sé dibujar, fui entrenador… Pero, también, agarré la porquería: chochos, activo, alcohol, piedra. Me sentía derrotado. Empecé a vivir gachamente. Pisé fondo y caí en la cárcel. Al salir dije: “No, ya, es hasta aquí”, y me empecé a ordenar, a bañar, a quitarme de los vicios. Ahora trabajo, tengo mi puestecito de chácharas, aunque he tenido problemas con lo del cobro de piso. Me golpearon con un bat. Me he tenido que hacer valer yo mismo. La verdad, aún me doy un toque, pero ya muy relajado.

Las historias que se cuentan en la Plaza de la Soledad son como episodios de una extraña tragedia urbana, donde los milagros brillan por su ausencia. Sin embargo, hoy, último lunes de abril, las puertas abiertas de La Carpa representan un pequeño oasis. La gente llega a bañarse, a lavar su ropa, a compartir la cábula cordial.

—Antes de la pandemia, acá, se festejaban los cumpleaños. Se hacía la coperacha y los encargados les hacían su pastel —recuerda Luis—. Se cerraban las puertas, ponían un poco de música y todos adentro.

La misión continúa cada lunes, cada jueves, algunos martes. A pesar de la frustración, el equipo de La Carpa imagina la posibilidad de que el proyecto se multiplique por toda la ciudad.

“Si esto ha dado algunos resultados para las personas más pobres, ni modo de no tratar de compartirlo”, sonríe Benito Azcano mientras observa cómo la quietud y el silencio se fermentan bajo el sol de un mediodía más en la Plaza de La Soledad.