Jaime Montejo se jugó la vida –y la perdió– en la calle. Ex guerrillero en su natal Colombia, en México fundó con Elvira Madrid la “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez”, dedicada a acompañar y defender los derechos de las trabajadoras sexuales, en especial del barrio de La Merced y Metro Revolución. Acusado de trata por sus críticos, de él también se dijo que “su legado es haber cambiado la visión de unas putas paradas en la calle a personas conscientes, autónomas, que defienden sus derechos”. El 5 de mayo murió de covid-19, contrajo el virus en los comedores que organizó para la población callejera.

28 de junio de 2020. Fuiste siempre un berraco, Jaime.

Lo dicen los tuyos entre risas, con orgullo chilango o acento caleño. Lo dice tu hija, Ana Milena: “Jaime Montejo fue un grandísimo berraco, un testarudo que siempre estuvo al borde del desfiladero”. Porque así fue. Te tocó escuchar las ráfagas que mataron a tu pana, El Mocho, Mauricio Castañón, un terrible sábado de julio, 1986, allá en el distrito de Agua Blanca, en Cali, la costa del Pacífico de Colombia. “Me salvé por una cagada”, solías decir como soltando un escupitajo amargo.

Luego tú mismo estuviste detenido por la Tercera Brigada del ejército colombiano. Y qué chucha fue tragarse el dolor y los días de tortura del F-2, la policía política colombiana. Resististe con el recuerdo vivo de haber resistido los ataques de los paramilitares y los chulos (como les decían en aquellos años a los soldados en Colombia) y responder a las balas. “Hacían falta agallas para disparar”, dejaste escrito. Ya en la Ciudad de México renunciaste a las armas y, berraco como siempre, te fumaste las amenazas y atentados de los padrotes del barrio de La Merced, de los judiciales de Veracruz, de los funcionarios de cualquier oficinucha de gobierno.

Por eso cuesta imaginarte aquel lunes 27 de abril de 2020, en pleno auge de la pandemia de Covid-19, tendido sobre el asiento trasero de ese Magna 2013 color blanco, luchando contra el coronavirus, luchando por respirar.

¿En qué pensaste entonces, Jaime?

Habías pasado horas sentado en una silla incómoda, en medio de una sala de espera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), frente a dos policías de cara seca. Al lugar llegaban cada vez más personas sin aliento; primero tres, cinco, ocho pacientes más, todos contagiados por el virus y la mayoría en un estado más crítico que el tuyo. Como aquel señor de lentes, ¿te acuerdas?, el que llegó con su esposa a cuestas, ya agónica. Fue por él que comprobaste que los hospitales estaban más llenos que el Metro en hora pico, que no fue sólo mala suerte que te rechazaran del Hospital Ángeles y en otros más apenas unas horas antes. Aquel hombre había recorrido ya siete hospitales sin recibir una cama para su esposa. En cada uno, los médicos se limitaban a valorar sus síntomas para luego remitirlos a otro sitio. Pasaron dos horas hasta que Elvira Madrid, tu pareja desde hace casi tres décadas, propuso que mejor regresaras al automóvil, pues en el hospital te resultaba imposible recostarte y respirar dolía.

Tal vez ni siquiera notaste el aroma a Lysol y cloro, porque el virus invade el tejido de las cavidades nasales, así como las papilas de la lengua, y disminuye los sentidos del olfato y el gusto. El auto era de tu sobrino, Daniel, quien había matado el tiempo limpiando frenéticamente el asiento, las manijas, las ventanas, mientras esperabas en el hospital. Le asustaba verte así, pendiendo de un hilo a punto de quebrarse, y a la tía Elvira llore y llore. Desde los nueve años Daniel estuvo allí, brigadeaba de cuando en cuando junto a ustedes. Fue de los primeros en ayudar a repartir condones a las trabajadoras sexuales en La Merced y comida caliente a la gente sin casa. ¿Te acuerdas cómo le entraba al albur con los payasitos y los tragafuegos del rumbo? Allí estuvo él, ese 27 de abril, con los nervios hechos trizas pero firme al volante, con la radio apagada y las ventanas abiertas para refrescar el aire cálido de la tarde. “¿Quieres comer algo, tío? ¿Un refresco?”, te preguntó un par de veces, pero no decías nada, preferías cerrar los ojos y concentrarte en jalar aire.

Quién sabe si fue en ese rato, ante la posibilidad real de morir por no recibir una cama y un ventilador, que decidiste enviarle un mensaje a tu hija Ana Milena apenas recobraras fuerza.

El mensaje lo enviaste al día siguiente, cuando ya te habían rechazado de distintos hospitales: “Te amo más que a mi propia vida. Te tengo presente durante todos los días, tardes y noches de mi existencia”. La dulzura amortiguaba lo duro de anunciarle que Elvira y tú se habían contagiado: la neumonía que ya te mordía por dentro. Le contaste de los muertos en bolsas que viste en cada hospital, de aquellas personas que en medio del delirio febril te parecían ya cadáveres nomás de verles la asfixia en el rostro, la misma que te exprimía el pecho. “La noche es lo peor, mija. No me llames, no todavía. Es muy desgastante para mí sostenerme tres o cinco minutos. El esfuerzo físico es demasiado. No olvides que la esperanza es lo último que debe morir”.

Te estabas despidiendo a tus 56 años. De eso está convencida Ana Milena cuando rebusca tus palabras en la pantalla del teléfono y las vuelve a llorar con esa ternura espinada, tan suya. “Mi padre fue un gran berraco”, repite y ríe. “Pero fui yo, la testaruda, la necia, la loca de su hija quien lo hizo rabiar más, la que lo dejó calvo de tantos corajes, la que le costó más desvelo”. Qué culero hubiera sentido, dice, si no hubieras alcanzado a despedirte de ella. Hubiera reventado otra vez todo y recaído en la adicción a la piedra o en la depre si no hubiera sido por ese mensaje tuyo, por esas palabras finales que parecieran no un consuelo sino casi un mandamiento.

Ana Milena lo afirma ahora: “Cámara, papá, juega: la esperanza es lo último que debe morir”.

*

Mediados de los noventa, años de persecución y cana en Córdoba, Veracruz. Existía, entonces, un puesto en la policía local: inspector de mujeres. Responsable de obligar a las trabajadoras sexuales no sólo a pagar una cuota al ayuntamiento sino a someterse a una prueba de VIH/SIDA y entregar los resultados a la oficina de Salud Pública. También, el más indicado para lanzar alosjudiciales en su contra bajo cualquier pretexto.

Lo recuerda tu amigo Jairo Guarneros. Con el pretexto de detener el contagio de otro virus –de otra pandemia global– la policía de Córdoba, apoyada por la regidora de Salud municipal de aquel entonces –Esperanza Torres– pegó carteles en cada cantina de la ciudad con fotografías de las trabajadoras sexuales: “Cuidado con esta persona: tiene VIH/SIDA”.

Revelar los resultados de los análisis de VIH ya constituía una violación a la ley. Pero, en aquellos años, ¿quién daba un peso por las trabajadoras sexuales, por las mujeres trans, por las lesbianas y los homosexuales en Córdoba, en Veracruz, en México?

Las autoridades no. En 1999, luego de enterarse de que un muchacho que ofrecía servicio sexual en las calles había contraído el virus, el gobierno municipal lanzó la campaña: Limpiar Córdoba de la escoria. Ni un homosexual en los bares, ni una trabajadora sexual en las cantinas, dijo desde un escritorio la regidora de salud y lo repitieron los policías en las calles. Qué tremendo que, ya entonces, la excusa de prevenir contagios sirviera para imponer una moral sobre nuestros cuerpos, un uso correcto de las calles.

En palabras de Jairo, quien por esos años pertenecía al colectivo Cihuatlatolli: “de no ser por el apoyo de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ‘Elisa Martínez’, hubiera sido mucho más difícil organizar a la gente (en Córdoba) y denunciar aquella aberración”. Elisa Martínez era una trabajadora sexual que había muerto de sida.

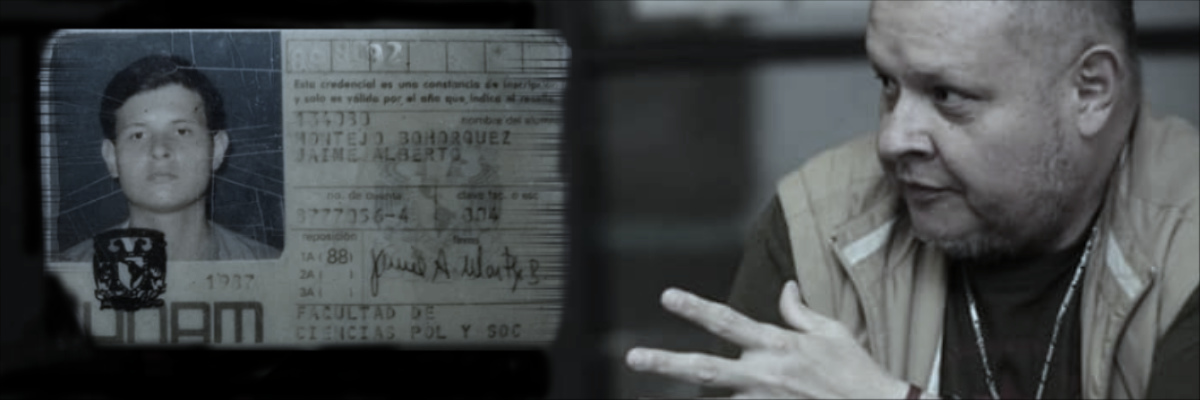

Para entonces, Jaime, ya vivías en el céntrico barrio de La Merced, en la Ciudad de México, en el patio de la Iglesia de la Señora de Nuestra Soledad, junto con Elvira –siempre junto a ella– y con el permiso del cura. Ambos estudiaban sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Polakas. Tú escribías tu tesis bajo la dirección del maestro Francisco Gómez Jara, sociólogo de la intervención, y dicen que los fines de semana te lanzabas a Ecatepec o al Gran Canal para escuchar –y organizar– conciertos de El Haragán o El Tri. Fue allí que conociste a Jorge Rojas y a Juan José Pandal, con quienes luego organizaste los comedores populares inspirados en el trabajo del padre Chinchachoma. Conocías ya a las hermanas Madrid, Rosa Isela y Elvira, de quien ya estabas bien prendido desde que la topaste en la Facultad.

Dice tu sobrina Arlen, hija de Rosa Isela: “a los dos les quedó chica la universidad. Por un lado, él, ex guerrillero del M-19 (la más intelectual de las guerrillas colombianas) y perseguido por el gobierno de ese país. Por el otro, ella, Elvira, que venía de abajo, de un contexto de frijol y agua, pero con la meta de estudiar una carrera mientras organizaba políticamente a su gente: todos los que se opusieron a la construcción del Eje 2 Norte porque destruiría sus casas de cartón. Además del amor, tuvieron eso en común: la organización política con la gente de base. Mientras muchos de sus compañeros terminaron en el gobierno, ellos dijeron nel, ni madres, nosotros trabajamos con la gente, con la banda, en la calle y de allí somos”.

No había redes sociales y los periódicos todavía no los pelaban tanto, pero hasta Córdoba, Veracruz, se escuchaba hablar de la incipiente Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”. Lo que estaban haciendo no era poco.

Jairo Guarneros habla de nuevo: “Se empezó a hablar de cómo operaban las redes de explotación sexual, y los primeros en señalar todo esto fueron los de la Brigada Callejera. Y no sólo lo señalaban… entraban directamente al rescate de los hijos de las víctimas de explotación: llegaban hasta donde los tenía el padrote y se los arrebataban por la fuerza, junto con todos los compañeros. Eran acciones directas en las que sopesaban todos los riesgos”.

En 1995 Elvira y tú denunciaron que ahí nomás, en La Merced –en esas cuantas cuadras– unas 400 mujeres, todas menores de edad, ofrecían “servicios sexuales”, la mayoría forzadas por sus padres o por sus parejas: sus padrotes. A muchas las habían raptado de algún lugar de la sierra de Puebla o de Veracruz para embarazarlas y forzarlas, después, a prostituirse. Denunciar las complicidades entre la tira, el personal de Salud, los delegados, los jueces, era atizar un fuego vivo.

Muchos todavía te recuerdan en aquellos años o, al menos, han escuchado la historia. Eras entonces un muchacho pálido, delgado y todavía con cabello; leías a Marx y a Paulo Freire; proclamabas tu admiración por Camilo Torres, sociólogo, sacerdote y guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y por Manuel Quintín Lame, el indígena colombiano que combatió a los terratenientes criollos de Colombia. En Cali habías renunciado al proyecto de ser sacerdote, adoptar, irónicamente, el mote de Cura Mateo y unirte a las filas de la guerrilla M-19.

En el monte te defendías a tiros de militares y paramilitares –“quebrar el quinto mandamiento, fundar otro: matarás a quien está matando a tu pueblo”, escribirías años después– hasta que fuiste detenido y torturado. Entonces renunciaste a las armas, te refugiaste en México y, pese al trauma del exilio y la tortura, te sumaste entusiasta a las primeras Declaraciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la guerrilla indígena mexicana, aunque sin festejar las armas. No querías volver a sentir el olor de la pólvora.

“Es cierto que ya no volvería a tomar las armas de nuevo –escribiste– pero tampoco encausaría mi trabajo político hacia la toma del poder; que no es igual a no luchar para consolidar poder popular”.

Comenzaste a debatir con los curas del Centro Histórico –muy en tus términos, claro–, argumentando por qué el sagrado matrimonio y la familia eran una herramienta del capitalismo, sobre todo cuando la familia es forzada, mire usted cómo sirve para que un puñado de proxenetas mantengan esclavizadas a todas estas magdalenas, mírelas, a quienes la Iglesia siempre les da espalda.

Quién sabe cómo los convencías. Tenías que hacerlo porque eran tiempos endemoniados, muy parecidos a los actuales. Hace justo 25 años se hablaba ya de “modelos centinelas” y de “casos asintomáticos”, pero el virus de entonces –el VIH– se ensañaba con hombres homosexuales, población trans y con todas las mujeres que hacían calle. Con más de un millón de casos en América Latina y un estimado de 30 mil en México, según las cifras de los epidemiólogos. Y cómo no: La Merced era un foco rojo.

Y en tu caso origen fue destino. Tu lucha política en México comenzó con una pandemia –la del VIH– con los intentos de un grupo de chavos de Polakas que quisieron brindar educación y salud a quienes más expuestas estaban a un virus, ¿no resulta casi lógico –casi mítico– que murieras por la misma razón, cinco lustros después?

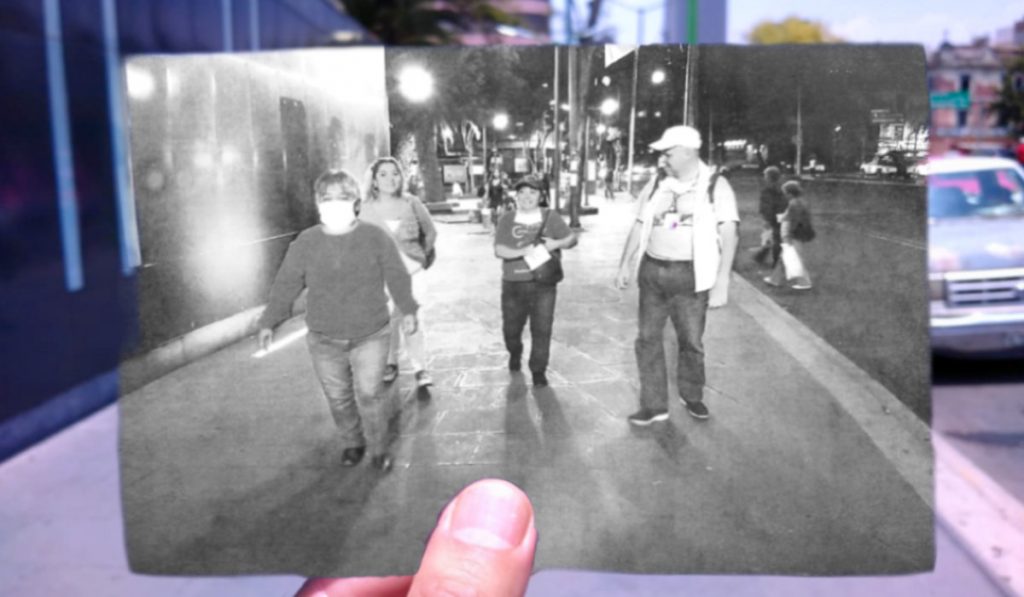

No hay manera de probarlo, es cierto, pero todos lo dicen: “Jaime Montejo se contagió en la calle”. Es muy probable que sí. Te contagiaste durante tu desesperado intento de apoyar a quienes –como en 1995, como en 2020– estaban allí nomás tirando esquina en La Merced o haciendo el farol en Puente de Alvarado, intentando advertirles que este virus venía más fiero, que acribillaba, y que, exactamente igual que entonces, acuérdense, todo empieza con una gripe pinche y cualquiera que termina matándote sin que la veas venir.

Ricardo Guerrero es uno de los promotores de educación de la Brigada Callejera y responsable de que cientos de trabajadoras sexuales –muchas de ellas raptadas desde pequeñas y traídas por fuerza a la ciudad– aprendieran a leer y acreditaran su educación básica. Él lo dice así: “Cualquier oficio, el de activista y el de periodista, pero también el de maestro o el de carpintero, en algún momento nos puede llevar a la muerte si lo ejercemos de manera decidida y consecuente. Y no es porque tú lo busques, sino porque es lo que eres y no vas a poder dejar de estar ahí cuando exista un riesgo, con el pesar de los pesares”.

*

Han pasado casi dos semanas, Jaime, desde el momento en que saliste de la sala de espera del INER, luego de dos horas de estar sentado en una silla incómoda, desde que te recostaste sobre el asiento trasero del Magna 2013 en espera de atención. Cinco días desde que moriste donde encontraste una cama disponible, en la Torre Quirúrgica del Hospital General de la Ciudad de México, contagiado de SARS-CoV-2. Hoy es 10 de mayo, Día de las Madres, y un puñado de trabajadoras sexuales se desgañitan gritando tu nombre: “¡Jaime Montejo no murió, el Estado lo mató!”

Tu foto todavía está rodeada de flores, prendida sobre el tronco de una palmera a espaldas del Metro Revolución, sobre Puente de Alvarado. Este comedor –con pastel incluido– fue anunciado como el último acto a la intemperie de la Brigada Callejera ante la pandemia, un último gesto con las trabajadoras que nunca recibieron –o lo recibieron demasiado tarde, cuando el virus ya había causado una baja– los fondos prometidos por el gobierno de la ciudad para resguardarse de la amenaza.

Brigada Callejera no fue la única organización que señaló el problema. Desde principios de marzo Rocío Suárez Hernández, coordinadora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C., lo apuntaba en entrevista para Corriente Alterna: “A casi una semana de que comenzó la distribución de tarjetas para trabajadoras sexuales aquí en la Ciudad de México, que se supone es un apoyo económico emergente, ninguna tarjeta se ha activado y, oficialmente, no se sabe la cantidad de dinero que contienen (…) Pareciera que es, básicamente, una actividad para maquillar la situación”.

Arlen Palestina Madrid, tu sobrina, lo dice al ras: “Nosotros siempre creímos en la pandemia. La idea del apoyo con las tarjetas surgió porque un colectivo anarquista de solidaridad internacional entre Italia y México, Nodo Solidario, nos había enviado un pronunciamiento expresando su preocupación: los miles de muertos que dejaba el virus, la saturación de hospitales en un sistema de salud de primer mundo, la crisis en las cárceles y en las fábricas. Cuando lo leímos pensamos que debíamos enviar un pliego petitorio al gobierno central, pedir un apoyo económico, despensas y un espacio para las compañeras que perdieron su casa, porque vivían en hoteles y el gobierno dio la orden de que cerraran. No era un favor lo que pedimos, era un derecho que exigíamos se respetara”.

La respuesta de la autoridad fue escasa y tardía, pero después algo logró la Brigada: 60 mil pesos de apoyo para medicamentos de trabajadoras sexuales con enfermedades crónico-degenerativas, 300 despensas que llegaron a fines de marzo y 300 más, que llegaron un día después de tu muerte, Jaime. Además de los mil pesos que –siempre sí y semanas después de lo acordado– se depositaron a tres mil tarjetas. Y aunque la Secretaría de Gobierno se excusaba diciendo que el acuerdo con los grupos fue brindar el apoyo por “una única ocasión” (terminarían haciendo dos depósitos y no a todas las trabajadoras), Arlen no entiende para qué sirven mil pesos cuando no tienes casa y cuando el albergue para las mujeres sigue siendo una promesa incumplida.

Arlen reconstruye aquella historia. Acusa que una funcionaria media de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, además de perder cientos de documentos de las trabajadoras, cada que intentaba colaborar con la Brigada Callejera solía meter la pata.

–No hagamos esto en las zonas más públicas, porque es población insegura –decía.

–¿Cómo que “insegura”?

–Que pueden robar.

O los funcionarios medios que, entre un chiste y otro, arrojaban ciertas perlas:

–Licenciada, qué pena, pero con lo de las tarjetas no van a poder comprar alcohol o drogas… y, pues, eso es lo que les gusta a estas chavas.

“Siempre, siempre la carga moral sobre lo que es ser una trabajadora sexual”, dice Arlen con fastidio. “Desde siempre, estar en la calle implicó un chingo de riesgos, y tanto Jaime como Elvira los asumieron. Por eso las chavas no identifican esto como una organización sino como una relación entre iguales, entre compañeros de lucha. Y esto importa, porque cuando los tratos con gobiernos se quebraron, quienes iban a estar en la calle, quienes iban a tener que poner el cuerpo, éramos nosotros. Jaime Montejo y Elvira Madrid, pese a que extremaron precauciones, decidieron estar allí aunque ambos tenían diabetes y él había sobrevivido a un cáncer de riñón”.

Hoy es 10 de mayo y es Día de las Madres. Arlen regaló algunas comidas más a la población callejera de la zona, sin importar que no fueran trabajadoras: “la banda tiene hambre”. Algunas mujeres, sobre todo las de más años, parecen en los huesos y es notorio que hace días duermen en la acera.

Decir que fueron días difíciles sería poco, Jaime. La Brigada Callejera hoy cierra operaciones en calle. Esta es la última tarde en la que se instala el comedor popular para trabajadoras sexuales en Puente de Alvarado. Después de tu muerte no existen condiciones para seguir. Elvira, además, sigue en cuarentena y todas intentan rescatarla de la fiebre y la depresión.

Es tarde y hay que retirarse pronto, antes de que llegue la policía. La tropa de mujeres se retira los cubrebocas para comer pastel de chocolate. Aunque intentan mantener la distancia sanitaria, de cuando en cuando unas manos chocan o un abracito discreto tiene lugar.

–¡El virus no existe, es el pinche gobierno! –grita una chica, minifalda de piel, pronunciado escote, el puño levantado frente a tu foto en el altar.

–¡Pendeja, cállate! –le revira una chica trans con el rimel desorbitado– ¿Qué pendejadas dices?

–¡Ay, es coto, güey! Obvia sí existe.

La cábula, Jaime, también es lo último que muere.

*

Escuchada en retrospectiva y en voz de quienes te tuvieron cerca, tu vida se despliega como un film noir lleno de escenas trasnochadas donde las chicas trans, por ejemplo, se envalentonan más y más cada que alguna patrulla intenta llevárselas o sacarles una feria solo por hacer el talón. Sería una película mala, porque personajes como tú, Jaime Montejo, o personas como Elvira Madrid resultan inverosímiles en la ficción. Dime, ¿qué héroe de cine anda por la vida citando versos de Augusto Boal o de Friedrich Hölderlin, o pasajes de El Capital luego de adentrarse a ese mundo lépero de funcionarios corruptos y policías gandallas, luego de acudir a la morgue a reconocer el cuerpo de una chica asesinada para evitar que se la lleven a la fosa común?

Gloria Muñoz, columnista de La Jornada y fundadora del portal periodístico Desinformémonos, lo narra en el libro Putas, activistas y periodistas:

Si hay una imagen que retrata a Elvira Madrid es el momento en el que le arrebata la pistola a un policía que la amenaza, mientras otro encañona a Jaime Montejo, su compañero de vida y de lucha. “Lo sueltas o se los carga la verga”, les dijo a los policías que no entendían de dónde le salía tanto coraje a esta mujer chaparrita con cara de luna llena. “Todos se abrieron y soltaron a Jaime cuando viene otro piquete de policías, y ahí sí supe que nos iban a matar. Vi una coladera destapada y eché la pistola para distraerlos. Unos se fueron por la pistola y otros contra nosotros. Nos dieron duro.

Ya antes existía Noti-calle, un blog donde la Brigada Callejera emitía comunicados sobre el contexto del trabajo sexual. Fue la propia Muñoz quien capacitó a varias de las trabajadoras que se apoyaban en la Brigada con la idea de generar contenido con valor periodístico.

Mujeres como Krizna Aven, una de esas putas, activistas y periodistas que conforman la Brigada, quien todavía recuerda cuando te citaron en la Procuraduría capitalina. Krizna dice que fue debido a un artículo publicado en Noti-Calle, el cual denunciaba a una red de tratantes de la TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente) que enganchaban a las chicas solas que llegaban de otros estados.

“Les dijeron que no volvieran a sacar ningún artículo referente a trata de personas –dice Krizna–. En ese momento las chavas estábamos protestando afuera de la procu porque conocíamos nuestros derechos.”

No fue sencillo, Jaime. El mundo en torno al trabajo sexual está lleno de estigmas; también de episodios sórdidos y violencia real, encarnada. Abogar por los derechos de las trabajadoras sexuales implica tomar posturas que suelen tener doble filo o estar cargadas de riesgos no previstos. Muchas veces denunciaste, por ejemplo, que las ambivalencias de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada en el sexenio de Felipe Calderón, tenían efectos nocivos: el aumento de las extorsiones policiacas, la criminalización y la condena moral en torno al oficio.

“Los operativos contra la trata de personas, la explotación sexual infantil y el lenocinio han provocado decenas de detenciones de trabajadoras sexuales”, decía el documento firmado por distintas organizaciones durante el XIV Encuentro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, en 2011.

Por señalar esos vacíos, no faltó quien te acusara a ti mismo de lucrar –al menos, políticamente– con el cuerpo de mujeres explotadas. La aprobación de la llamada “Ley Antitrata” hizo que pugnar por la organización y autonomía de las trabajadoras sexuales de pronto fuera equiparable a la explotación sexual. Más de una vez a los miembros de la Brigada Callejera los acusaron de tratantes por el simple hecho de vender condones baratos a las chavas, por ejemplo.

Días después de tu muerte, la periodista Lydia Cacho señaló que la Brigada Callejera estaba infiltrada por las redes de trata. Y Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, no duda en poner en tela de juicio tu activismo y afirmar que toda tu labor fue una forma más de beneficiarse de mujeres que, si tuvieran una mejor opción, no estarían vendiendo su cuerpo en las calles.

“La Brigada Callejera ideó el famoso Miss Meche: un concurso dizque de belleza, donde las participantes tienen que confeccionar un vestido, donde además se les cobra por participar… esto no es más que una manera de fomentar el negocio. Hay que entender que la mayoría de quienes ejercen la prostitución no están allí por gusto: o son forzadas o no tienen opciones de una vida digna”.

“Nuestra postura siempre fue clara –responde Krizna– el tema del trabajo sexual es un tema de lucha de clases: no puedes acabar el trabajo sexual sin combatir sus causas. ¿Quieren que dejemos de ejercer? ¿Para qué? ¿Para trabajar explotadas en una maquila? Nosotras defendemos que el trabajo sexual es un oficio digno si no hay explotación de por medio. Pero desde el feminismo abolicionista nos han acusado de trata, incluso a nosotras que estamos en la calle y lidiando con los problemas reales, no teorizando detrás de un escritorio o una oficina de gobierno”.

Tal vez por eso tus tratos duros. Tus cercanos te recuerdan como un tipo a veces malencarado, incluso con las personas que apoyabas: “Era un tipo de carácter fuerte; tenía claro que había que evitar el paternalismo y que cualquier actitud suya podía ser malinterpretada, que podían usar a las propias chavas para golpearlo políticamente”, recuerda Brenda Raya, activista que trabaja con población de calle. “Para él no existían personas vulnerables, sino personas que tenían que aprender a ponerse al tiro”, dice Ana Milena. “Era tan claro y tan directo en señalar tus errores, que dolía. Pero tenías que aprender”, insiste Ricardo Guerrero.

Además, los recuerdos de Colombia afloraban todo el tiempo. Cada que la Brigada emprendía alguna intervención en la calle, parecía que seguías en Cali: no parabas de cuidarte las espaldas –la tuya y la de tu equipo–, estabas atento por si un auto pasaba más de una vez, tenías un número de seguridad a la mano… Todo lo que indicaba el protocolo de seguridad creado por la misma Brigada. Dice Ricardo Guerrero: “Si alguien nos lanzaba una piedrita desde la otra acera, Jaime entendía que eso era un mensaje. Muchas veces nos salvó su capacidad para reconocer el peligro y saber cuándo retirarse”.

“Yo estaba en una investigación sobre mujeres violadas por Caballeros Templarios en Tepalcatepec, Michoacán –cuenta Heriberto Paredes, fotoperiodista–. Jaime quería llevar una parte de la Brigada allá, quería ayudar a mujeres con hijos de templarios… pero todo se apagó porque empezaron a ir mucho a Chiapas y ya ves lo que pasó allá…”.

Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Zona Galáctica. 2019. Otro de los lugares en los que casi mueres. Durante años la Brigada organizó varios encuentros de trabajadoras sexuales en la zona. Sabían que las mujeres migrantes eran mucho más vulnerables a caer en manos de proxenetas. Ustedes contaban con un protocolo propio para detectar cuándo una mujer era una trabajadora sexual y cuándo era una sobreviviente de trata de personas o explotación. Y la Galáctica, zona de tolerancia instaurada por el gobierno estatal en 1991 para “limpiar” las calles del centro de la ciudad, no pintaba bien: las mujeres vivían bajo estrictos controles sanitarios y en un régimen de “permisos administrativos” pagados de su propia bolsa, sin mencionar la legislación obsoleta, por no decir medieval, que las atenazaba. Encima –Elvira y tú lo dijeron en voz alta–, muchas vivían controladas por padrotes y el gobierno mismo había creado las condiciones para ello. El lema del XXII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual lo puso claro: “Trabajadoras sexuales en pie de lucha contra el Estado proxeneta”.

Un camino lleno de curvas cerradas, al borde del desfiladero. Lo cuenta Ricardo Guerrero: “En 2016 una madrota de nombre Karla amenazó de muerte a Elvira por estar haciendo pruebas rápidas de VIH y repartir condones a las trabajadoras de la Galáctica. Fue el año pasado (2019) cuando les pincharon las llantas del carro y les metieron clavos. La intención era que, en el traslado hacia Tapachula, las llantas volaran, que Jaime Montejo y Elvira Madrid se desbarrancaran”.

*

Te gustaba la cumbia y la salsa, Jaime; “el bambuco, las rancheras, el tango, la compasión frente al dolor y el rock progresivo”. En tu camino del Hospital General hacia el panteón Cipreses, en el Estado de México, Ana Milena y Arlen siguieron de cerca la carroza fúnebre. Pusieron vallenato de fondo, Silvio Rodríguez y Óscar Chávez. Mientras te estaban enterrando, alguien hizo sonar el himno zapatista desde algún teléfono celular.

Unas horas antes, Arlen había hecho un verdadero argüende –como bien acostumbra, ya sabes– en el Hospital General: los administrativos no sólo se negaban a entregar tu cuerpo sino que, dos veces, imprimieron tu acta de defunción con un error nada inocente:

Jaime Montejo.

Nacionalidad – colombiano.

–¡Él es mexicano! –insistió Arlen con su voz dura–. ¡Tiene nacionalidad!

–Pero nació en Colombia.

–¡Es mexicano, y me lo cambias ahorita mismo! ¡No me voy a poner a darte clases de Derecho!

Hasta el último momento quisieron borrarte, Jaime. A ti, que durante mucho tiempo escondiste tu acento caleño e intentabas hablar como chilango para evitar ser estigmatizado por tu origen, te lo venían a recordar hasta después de tu muerte.

A esa misma hora, mientras la carroza de Gayosso atravesaba Circuito Interior, las chavas ya estaban reunidas a espaldas del Metro Revolución, sobre Puente de Alvarado: “¡Revolución está contigo, Jaime Montejo!”, gritaban frente a una fotografía tuya clavada en una palma y rodeada de flores. Desafiando las medidas sanitarias ocuparon la calle, como siempre, y lloraron tu sepelio a distancia. Te hubiera gustado ver aquel momento de cariño y desobediencia.

“No somos pobres víctimas sino soldados que perdimos una batalla”, dejaste escrito en Nostalgia y ensoñación, Antología poética, 1982-1991, Colombia-México por Jaime Montejo, un esbozo de autobiografía en verso libre en los que rememoras los años en que te hacías llamar el Cura Mateo y te escondías en esa selva de frailejones y bromelias de los montes de Cali con las filas del M-19; allí está la tortura del F-2, las esquirlas que se incrustaron en tu pierna, la desesperación de tu madre católica –quien nunca estuvo de acuerdo con esas andanzas rebeldes tuyas, además ella trabajaba como dibujante para el Batallón Pichincha del Ejército– para mandarte a Cartagena disfrazado de sacerdote y, luego, directo a México, donde decidiste inscribirte a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para luego recomenzar tu militancia política con las trabajadoras sexuales de La Merced.

“Jaime Montejo tenía la convicción de ayudar a la gente”, dice tu hermana Martha, desde Colombia. “Él tomó la decisión de irse de Colombia porque tampoco estaba ya tan de acuerdo con algunas decisiones del M-19. Él era un ideólogo, ¿ve?, y si no era para ayudar a la gente, la guerrilla no tenía sentido”.

Los que hoy te lloran no tienen duda de que lo tuyo fue un camino sembrado de pequeñas victorias junto a la Brigada: reducir el alto número de infecciones de VIH entre las trabajadoras sexuales, lanzar dos marcas de condones seguros y baratos para que el precio no fuera excusa para contagiarse, abrir una clínica ginecológica donde las chicas pudieran monitorear su salud, alfabetizar a decenas de personas, producir una serie de cómics para mostrar con humor los detalles de los derechos sexuales, reproductivos y sanitarios. “El lema de la Brigada siempre fue: hacer de cada trabajadora sexual una promotora de la salud”, apunta Ricardo.

Algunas batallas implicaban poner el cuerpo, como cuando la Brigada Callejera entró por la fuerza a la Clínica Condesa –con Elvira a la cabeza–, acompañada de un tumulto de activistas, personas con VIH, trabajadoras sexuales, mujeres trans y activistas del Movimiento Urbano Popular, para expulsar a funcionarios “charros” de las instalaciones y garantizar que el modelo de atención continuara siendo gratuito y popular. Otras luchas implicaron usar el sistema legal: como la sentencia del juicio de amparo 206/2016, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Consejo de la Judicatura Federal, la cual reconoce la organización libre y voluntaria de las trabajadoras como algo distinto a la trata de personas y la explotación sexual.

Lo resume Krizna Aven: “Su legado es haber creado un movimiento social y político en torno al trabajo sexual; cambiar la visión de unas putas paradas en la calle a personas conscientes, autónomas, autogestivas que defienden sus derechos y resguardan esa memoria”.

Por todo esto, cuesta tanto imaginarte aquel lunes 27 de abril, tendido sobre el asiento trasero de ese Magna 2013 color blanco, luchando por respirar, mientras Daniel Soto, tu sobrino, te mira con angustia por el retrovisor. Ya te habían rechazado del Hospital Ángeles –“de todas formas, no hubiéramos podido pagar por una cama, el precio rebasaba todas nuestras posibilidades”, dice Daniel–; ya habías pasado por Laboratorios el Chopo para hacerte la prueba.

Cuando, por fin, te digan que no hay manera de atenderte, que todavía puedes sostenerte en pie y que el INER sólo atiende casos extremadamente críticos, Daniel manejará hacia el Hospital General Dr. Manuel Gea González y allí verán a la gente arremolinándose en la puerta, intentando derribarla, exigiendo atención para sus familiares. Luego irán al Belisario Domínguez, al Hospital General de Tláhuac, al Centro Médico Nacional ‘La Raza’, y comprobarás lo que te habían advertido desde Italia: que el sistema de salud pública iba a colapsar en América Latina y que la pandemia mataría a los mismos de siempre: los indígenas, los presos, los sin casa, los no asalariados, los no derecho-habientes, los de a pie y sin plaza burocrática, los mismos jodidos de siempre por los que tú pusiste el cuerpo y, al final, también la vida.

Nota de la redacción:

El 8 de julio de 2020, Noti-Calle, que se presenta como servicio de noticias de la Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, da a conocer la siguiente carta con relación a este texto.

Corriente Alterna cuenta con las grabaciones y documentos que sustentan lo publicado en este perfil, y no pactó un derecho de revisión con fuente alguna.